Определение и дифференциация: что такое апластическая анемия и чем она отличается от других форм анемии и заболеваний крови?

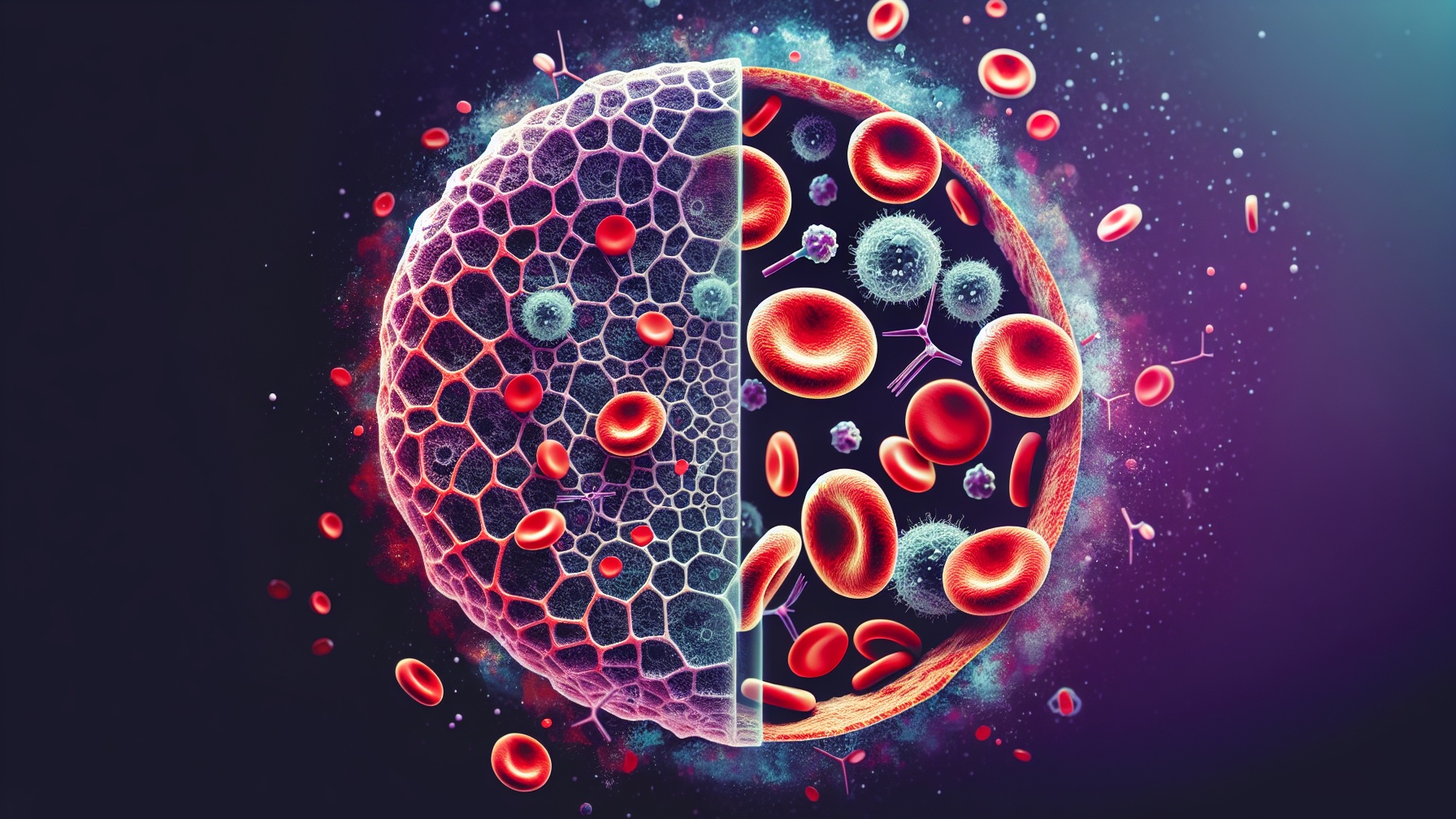

Апластическая анемия - это редкое, но потенциально опасное для жизни заболевание кроветворной системы, характеризующееся панцитопенией. Панцитопения означает уменьшение количества всех трех серий клеток в крови: эритроцитов (красных кровяных телец), лейкоцитов (белых кровяных телец) и тромбоцитов (тромбоцитов). Это снижение происходит в результате повреждения или дисфункции костного мозга - места кроветворения. В отличие от других форм анемии, которые часто обусловлены недостатком конкретных питательных веществ, таких как железо (железодефицитная анемия) или витамин В12 (пернициозная анемия), и избирательно влияют только на эритроциты, апластическая анемия затрагивает производство всех клеток крови. Она также отличается от гемолитической анемии, при которой эритроциты распадаются преждевременно, и от миелодиспластических синдромов (МДС), которые также поражают костный мозг, но часто связаны с аномальным созреванием клеток и повышенным риском трансформации в острую лейкемию. По сравнению с другими заболеваниями крови, такими как лейкемия или лимфома, при которых происходит неконтролируемая пролиферация определенных клеток крови, характеристика апластической анемии прямо противоположна: неспособность костного мозга производить достаточное количество клеток крови, что приводит к серьезному нарушению иммунной защиты, снабжения кислородом и свертываемости крови. Таким образом, апластическая анемия - это самостоятельное и серьезное нарушение кровообразования, которое принципиально отличается от других форм анемии и гематологических заболеваний.

Причины и факторы риска: Какие факторы могут спровоцировать апластическую анемию?

Причины и факторы риска апластической анемии разнообразны и могут быть как приобретенными, так и наследственными, хотя во многих случаях точная этиология остается неясной (идиопатическая апластическая анемия). К приобретенным причинам относятся некоторые лекарственные препараты, в том числе некоторые антибиотики (например, хлорамфеникол), противосудорожные средства (например, карбамазепин), нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и химиотерапевтические средства. Некоторые химические вещества, такие как бензол и другие органические растворители, инсектициды и пестициды, также могут повреждать костный мозг и провоцировать апластическую анемию. Вирусные инфекции, в частности парвовирус В19 (чаще встречается у детей), вирусы гепатита (особенно гепатиты не-А, не-В, не-С) и вирус Эпштейна-Барра (EBV), также рассматриваются как возможные триггеры. Важной причиной являются аутоиммунные реакции, при которых иммунная система ошибочно атакует костный мозг, часто в связи с Т-клеточно-опосредованными процессами. Реже встречаются наследственные формы апластической анемии, такие как анемия Фанкони - генетическое заболевание, связанное с повышенной восприимчивостью к недостаточности костного мозга и некоторым видам рака. К другим редким наследственным синдромам, связанным с апластической анемией, относятся дискератоз конгенита и синдром Даймонда-Блэкфана. Воздействие высоких доз ионизирующего излучения (например, в результате несчастных случаев или радиотерапии) также может повредить костный мозг и привести к апластической анемии. Беременность также может спровоцировать апластическую анемию в редких случаях.

Патофизиология: описание механизмов, которые приводят к повреждению костного мозга и снижению кроветворения при апластической анемии.

Патофизиология апластической анемии характеризуется разрушением или инактивацией гемопоэтических стволовых клеток в костном мозге, что приводит к панцитопении, то есть дефициту всех трех клеточных линий крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). Основной механизм часто включает в себя неправильно направленный иммунный ответ, при котором аутореактивные Т-клетки атакуют и уничтожают гемопоэтические стволовые клетки. Эта опосредованная Т-клетками цитотоксичность усиливается выбросом таких цитокинов, как интерферон-гамма (IFN-γ) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α), которые вызывают апоптоз стволовых клеток и подавляют пролиферацию оставшихся клеток. У некоторых пациентов играет роль и внутренний дефицит стволовых клеток, например, из-за мутаций в генах, отвечающих за восстановление ДНК или поддержание теломер. Независимо от первоначальной причины, повреждение стволовых клеток приводит к уменьшению их количества и изменению среды костного мозга. Костный мозг, в норме богатый гемопоэтическими клетками, замещается жировой тканью (аплазия костного мозга), что еще больше мешает оставшимся стволовым клеткам дифференцироваться и размножаться. Эта потеря функциональных стволовых клеток и нарушенная среда костного мозга приводят к значительному снижению гемопоэза, что в конечном итоге вызывает клинические проявления апластической анемии.

Симптомы и клинические проявления: каковы симптомы апластической анемии?

Апластическая анемия клинически проявляется триадой симптомов, которые обусловлены панцитопенией, то есть отсутствием всех трех клеточных рядов крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). Анемия, вызванная недостатком эритроцитов, в первую очередь проявляется в выраженной усталости, слабости, бледности кожи и слизистых оболочек и одышке, особенно при физических нагрузках. Эти симптомы могут развиваться постепенно и неуклонно усугубляться по мере прогрессирования заболевания. Недостаток лейкоцитов, особенно нейтрофильных гранулоцитов (нейтропения), приводит к повышенной восприимчивости к инфекциям, которая может проявляться в виде частых и тяжелых бактериальных, вирусных или грибковых инфекций. Типичные клинические проявления включают лихорадку неизвестного происхождения, рецидивирующие инфекции дыхательных путей, кожные инфекции и воспаление полости рта и горла (мукозит). Тромбоцитопения - недостаток тромбоцитов в крови - вызывает повышенную склонность к кровотечениям. Это может проявляться в виде петехий (точечных кровоизлияний в кожу), экхимозов (обширных синяков), носовых кровотечений (эпистаксиса), кровоточивости десен (десневого кровотечения), длительных кровотечений после травм или операций и меноррагии (повышенного менструального кровотечения) у женщин. В тяжелых случаях также может произойти спонтанное кровоизлияние во внутренние органы, такие как желудочно-кишечный тракт или мозг, что может быть опасно для жизни.

Диагностика: Какие диагностические процедуры используются для выявления апластической анемии?

Диагностика апластической анемии - это многоступенчатый процесс, который направлен не только на выявление заболевания, но и на определение его причины. Начинается он с подробной истории болезни, во время которой врач спрашивает о предыдущих заболеваниях, приеме лекарств (особенно тех, которые связаны с повреждением костного мозга), воздействии химических веществ, лучевой терапии и семейной истории заболеваний крови. Последующий физический осмотр служит для выявления таких клинических признаков, как бледность, петехии (точечные кровоизлияния в кожу), экхимозы (синяки) или признаки инфекции. Центральным элементом является анализ крови, который показывает панцитопению, то есть снижение всех трех клеточных рядов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Однако сама по себе панцитопения не является специфичной для апластической анемии, поэтому необходимо провести пункцию и биопсию костного мозга. Эти процедуры позволяют провести микроскопическую оценку костного мозга, который обычно показывает недостаток клеток (гипоцеллюлярность) с повышенным содержанием жира. Гистологическое исследование также служит для исключения других причин панцитопении, таких как миелодиспластические синдромы или инфильтрация костного мозга опухолевыми клетками. Для дальнейшего сужения этиологии апластической анемии проводятся специальные тесты. К ним относятся тесты на пароксизмальную ночную гемоглобинурию (PNH), клональное заболевание, которое может быть связано с апластической анемией, а также тесты на аутоантитела против клеток костного мозга. Также могут быть показаны генетические тесты для выявления врожденных форм апластической анемии, таких как анемия Фанкони.

Лечение: обзор различных вариантов лечения апластической анемии

Лечение апластической анемии в первую очередь направлено на стабилизацию показателей крови, борьбу с инфекциями и коррекцию лежащей в основе заболевания недостаточности костного мозга. Поддерживающая терапия, как первый столп лечения, включает в себя регулярные переливания концентратов эритроцитов и тромбоцитов, чтобы компенсировать анемию и склонность к кровотечениям и улучшить качество жизни пациента. Поскольку у пациентов с апластической анемией повышенный риск инфекций, необходимо раннее и агрессивное применение антибиотиков при бактериальных инфекциях. При необходимости также могут быть показаны антимикотики и противовирусные препараты. Лечебным вариантом является иммуносупрессивная терапия, которая в первую очередь рассматривается для пациентов, не подходящих для пересадки костного мозга или не имеющих подходящего донора. Антитимоцитарный глобулин (АТГ) и циклоспорин А обычно используются для подавления иммунной системы и защиты оставшихся гемопоэтических клеток в костном мозге от аутоиммунных атак. Другой вариант лечения, который часто считается методом выбора, - это аллогенная трансплантация стволовых клеток, при которой здоровые стволовые клетки от подходящего донора заменяют недостаточный костный мозг пациента. Однако эта процедура связана с рисками, включая болезнь "трансплантат против хозяина" (GvHD), при которой пересаженные клетки атакуют организм реципиента, и требует интенсивной подготовки и последующего наблюдения.

Прогноз и прогрессирование: Как прогноз апластической анемии зависит от тяжести заболевания?

На прогноз и течение апластической анемии существенно влияют тяжесть заболевания, возраст пациента и выбранная терапия. У пациентов с тяжелой апластической анемией, определяемой значительным снижением количества клеток крови (гранулоциты < 500/мкл, тромбоциты < 20 000/мкл, ретикулоциты < 1 %), прогноз без лечения плохой, часто медиана выживаемости составляет несколько месяцев. Спонтанные ремиссии встречаются редко. Возраст пациента играет важную роль, так как молодые пациенты обычно лучше отвечают на иммуносупрессивную терапию и лучше переносят трансплантацию костного мозга. Варианты лечения оказывают значительное влияние на прогноз. Аллогенная трансплантация стволовых клеток от подходящего семейного донора дает шанс на излечение, особенно для молодых пациентов. Однако она связана с такими рисками, как болезнь трансплантат-суппорт-хост (GvHD). Иммуносупрессивная терапия, обычно с помощью антитимоцитарного глобулина (АТГ) и циклоспорина А, может привести к улучшению показателей крови, но ответ не всегда бывает полным, и возможны рецидивы. Пациенты, которые отвечают на иммуносупрессивную терапию, могут достичь приемлемого качества жизни в долгосрочной перспективе, но существует риск клональной эволюции в миелодиспластические синдромы (МДС) или острый миелоидный лейкоз (ОМЛ).

Текущие исследования и перспективы на будущее: Каковы современные исследовательские подходы к апластической анемии?

Современные исследования интенсивно фокусируются на более глубоком понимании патофизиологии апластической анемии, в частности роли иммунной системы и дисрегуляции Т-клеток в разрушении гемопоэтических стволовых клеток. Перспективным направлением исследований является изучение значения специфических цитокинов и сигнальных путей, участвующих в аутоиммунной реакции, с целью разработки более целенаправленных и менее токсичных иммунодепрессантов. Кроме того, изучается значение генетической предрасположенности и приобретенных мутаций, особенно в связи с клональным гемопоэзом неопределенного потенциала (CHIP), чтобы лучше определить факторы риска и создать возможность для персонализированных терапевтических подходов. В области терапии основное внимание уделяется улучшению исходов после аллогенной трансплантации стволовых клеток за счет оптимизации режимов кондиционирования, снижения трансплантационной болезни против хозяина (GvHD) и повышения доступности подходящих доноров, например за счет использования гаплоидентичных трансплантатов. Также тестируются новые иммуномодулирующие вещества, которые избирательно влияют на иммунную систему, не подавляя всю иммунную защиту. Исследования в области генной и клеточной терапии, в частности подходы на основе CRISPR для исправления генетических дефектов при наследственных формах апластической анемии, предлагают потенциально целебные варианты в долгосрочной перспективе. Наконец, разрабатываются усовершенствованные диагностические процедуры, в том числе чувствительные методы раннего выявления недостаточности костного мозга и определения специфических иммунологических или генетических маркеров, которые позволяют более точно прогнозировать и планировать лечение.

Частотная терапия - нозод апластической анемии

Частотная терапия - это инновационный подход, который приобретает все большее значение в лечении апластической анемии. В этом виде терапии используются специфические частоты, которые активируют самовосстанавливающие силы организма и способствуют балансу в кроветворной системе. В частотной терапии используются нозоды, основанные на принципах гомеопатической медицины. Нозоды - это гомеопатические препараты, которые производятся из патологически измененных тканей или выделений и используются для лечения заболеваний путем стимуляции собственных защитных механизмов организма. При использовании для лечения апластической анемии эти частоты направлены на поддержку здоровой функции костного мозга и способствуют образованию крови. Первые клинические исследования показывают многообещающие результаты в плане улучшения показателей крови и уменьшения симптомов, связанных с этим тяжелым заболеванием. Тем не менее важно рассматривать эту форму терапии как дополнение к традиционным подходам к лечению и тесно сотрудничать с лечащим врачом, чтобы добиться наилучших результатов.